Les jardins parisiens d'Alphand

par

S’il est peu connu du grand public et souvent éclipsé par la figure du Baron Haussmann, c’est pourtant à Jean-Charles Adolphe Alphand (1817-1891) que nous devons en grande partie ce qui fait aujourd’hui le charme de Paris.

Ingénieur des ponts et chaussées, puis directeur des travaux de la Ville de Paris durant les grands travaux de transformation de la capitale sous le Second Empire, il fut à l’origine de réalisations emblématiques, telles que le parc Monceau, le parc Montsouris, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le parc des Buttes-Chaumont ou le square des Batignolles.

À travers plus de 200 illustrations – parmi lesquelles des reproductions de son ouvrage, Les Promenades de Paris, mais aussi des photographies d’époque et contemporaines –, et le regard de spécialistes, historiens, urbanistes, architectes, paysagistes ou artistes, ce ouvrage se propose de revenir sur le parcours de celui qui est considéré comme le père des espaces verts de Paris, sur son rôle clé dans l’embellissement de la ville, ainsi que sur l’héritage qu’il nous a légué.

La ville est à nous ! Aménagement urbain et mobilisations sociales depuis le Moyen Âge

par Isabelle Backouche, Nicolas Lyon-Caen, Nathalie Montel, Valérie Theis, Loïc Vadelorge, Charlotte Vorms

Si l’urbanisme, comme discipline, s’est constitué au XXesiècle, les mouvements sociaux qui remettent en cause l’aménagement urbain ont une histoire beaucoup plus longue. Ce livre s’attache aux multiples formes de mobilisations collectives qui, depuis le Moyen Âge, ont pris la ville ou, à une autre échelle, la région et le quartier, comme objet. Des Pays-Bas médiévaux à l’actuelle cité phocéenne, ce livre cerne les relations sociales qui s’élaborent lorsque des groupes voient leur espace matériel se modifier, qu’ils s’opposent aux changements ou s’engagent en faveur de transformations alternatives. En prêtant attention à la variété des cadres d’expérience des protagonistes et à celle de leurs répertoires d’action, de la consultation à la prise d’armes, ce livre cherche aussi à historiciser les résistances aux gestes de modernisation des pouvoirs publics. Ce faisant, il éclaire la question de la participation, versant institutionnalisé de l’implication des populations dans l’aménagement urbain. Il s’efforce d’en restituer les contextes concrets et leurs évolutions suivant trois grandes interrogations : qu’est-ce qu’un processus de politisation ? Comment s’articulent les différents intérêts en jeu, individuels et collectifs ? Comment faire une histoire sociale des grands travaux ?

L'architecture de la voie. Histoire et théories

par Eric Alonzo

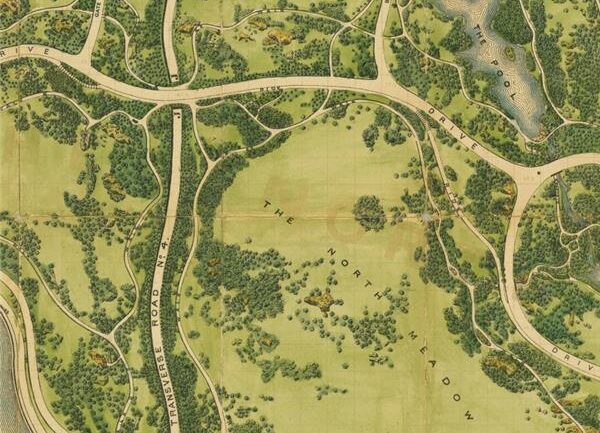

Nos paysages revêtus de goudron et d’asphalte, sillonnés de routes, d’artères et de périphériques, forceraient la pensée à n’envisager, de la « voie », que les aspects technique et fonctionnel. C’est pourtant une autre de ses dimensions, plus inattendue, que révèle cet ouvrage. Élevée au statut d’objet d’architecture, indissociable d’une quête du Beau, la voie n’y est plus l’affaire des seuls ingénieurs. Monumentale, sublime ou pittoresque, dédiée à la flânerie piétonne, aux cavalcades ou au trafic automobile, elle est aussi celle de l’architecte, du paysagiste et de l’urbaniste. À la lumière des trois paradigmes de l’édifié, du jardin et du flux, cette traversée du temps long, de l’Antiquité romaine jusqu’aux dispositifs les plus actuels, revient sur l’évidence des tracés chemin, parkway, Autobahn, rail… et en restitue l’épaisseur historique et théorique. Tout en exhumant une tradition qui unissait les savoirs et les métiers liés à l’aménagement, ce volume démontre combien la voie est un élément permanent et constitutif du paysage, capable, à ce titre, de s’adapter aux reliefs, virages et perspectives de l’Histoire.

Histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours

par Danielle Tartakowsky

La rue est à ce point familière qu’on n’y prête plus guère attention. Mais à quoi ressemblait-elle hier ? Avant l’automobile ? Avant l’électricité ? Avant les gratte-ciel ? Et aujourd’hui, comment le street-art s’inscrit-il dans le paysage urbain ?

Dès l’Antiquité, les rues découpent l’espace en lignes droites, trottoirs et portiques apparaissent, l’eau circule sous les voies. Puis commence le long Moyen Âge de la rue. C’est l’époque du clair-obscur, de la boue et du feu, des charrettes, des cris : la rue devient un théâtre. C’est aussi le lieu des processions royales, des exécutions, des châtiments publics et des carnavals. Côté sombre, c’est la prostitution, la mendicité, les crimes. Ensuite, surgit le temps des transformations : les percées, les alignements et les destructions, l’éclairage, la numérotation des maisons, l’invention de la poubelle. Dans la rue depuis toujours prompte à se soulever, on passe de la révolte à la manif’, quand s’élèvent les barricades, tandis que se succèdent les événements, des plus tragiques telles « les matines sanglantes » de la Saint-Barthélemy, aux plus glorieux comme les bals de la Libération de Paris.La révolution automobile et l’urbanisme sur dalle, la rue piétonne, la rue des exclus, la rue franchisée sont autant de bouleversements dont nous sommes les témoins. Catherine Saliou, Claude Gauvard, Joël Cornette, Emmanuel Fureix et Danielle Tartakowsky nous offrent une histoire inédite de la rue politique, culturelle, artistique et sociale. Éclairé par une centaine de photographies, de cartes et de plans, ce livre invite chacun et chacune à s’approprier ce lieu de mémoire et de vie.

La ville piétonne, une autre histoire urbaine du XXe siècle ?

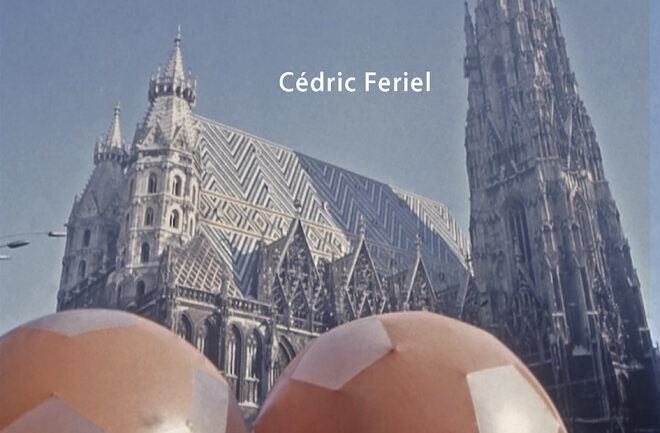

par Cédric Feriel

La ville piétonne est-elle un sujet d’histoire ? Elle semble plutôt relever des projets pour la ville du XXIe siècle et tourner la page d’un XXe siècle « automobile ». Le thème n’est pourtant pas nouveau. Qui se souvient qu’il y a cinquante ans, au début des années 1970, la proposition était sur toutes les lèvres et que les plus grandes métropoles au monde rivalisaient déjà de projets ambitieux ? Une révolution urbaine a-t-elle alors été manquée ? Explorant le sujet des années 1930 aux années 1980, Cédric Feriel démontre que la ville piétonne constitue depuis bientôt cent ans l’un des héritages méconnus de la ville contemporaine. Au même titre que les grands ensembles ou les villes nouvelles, elle est un terrain pour évaluer la manière dont les pouvoirs et les sociétés ont façonné l’urbain.

Pourquoi dès lors ne tient-elle quasiment aucune place dans l’histoire de la formidable transformation de la ville après 1945 ? C’est qu’elle rentre mal dans un récit souvent pensé autour des États aménageurs, des avant-gardes architecturales et du destin des géantes que sont New York, Paris, Londres ou encore Tokyo. L’ouvrage déplace la focale sur le réseau des « métropoles ordinaires » (Cologne, Copenhague, Amsterdam, Munich, Rouen, Norwich, Minneapolis). À cet échelon se joue une autre réalité de l’urbanisation des années de croissance. Élites urbaines et pouvoirs municipaux tentent d’y tracer une trajectoire alternative sur les voies de la modernisation : celle d’une urbanisation à visage humain.

Croisant les échelles d’analyse locale, nationale, transnationale, les sources archivistiques et les écrits théoriques sur la ville, La ville piétonne propose une relecture inédite de la relation des sociétés urbaines à la ville au XXe siècle, loin de la détestation supposée de la ville contemporaine.

Paris, capitales des XIXe siècles

par Christophe Charle

Cet ouvrage explore Paris dans toutes ses dimensions, politiques et sociales, quotidiennes et culturelles, symboliques ou imaginaires. Il s’agit de comprendre comment coexistent, mais plus souvent se heurtent plusieurs mondes et plusieurs époques sur un territoire toujours trop contraint malgré ses élargissements.

Grâce aux images et aux témoignages du temps largement cités ou reproduits, on y saisit comment Parisiens et Parisiennes, natifs et nouveaux venus, classes dominantes et classes dominées, classes moyennes et citoyens mobilisés rêvent ou réalisent plusieurs formes urbaines, toujours décalées face aux besoins et aux urgences du temps. Tout prend une nouvelle ampleur dans cette capitale des révolutions et des ruptures, des modes et des cultures d’avant-garde, à la fois archaïque et moderne, toujours inquiète et inquiétante par sa masse humaine et ses tensions récurrentes.

De l’invasion de 1814 au conflit de 1914, Paris se reconfigure sans cesse, fascine et fait peur jusqu’à l’autodestruction de 1871, suivie des renaissances flamboyantes de fragiles belles époques.

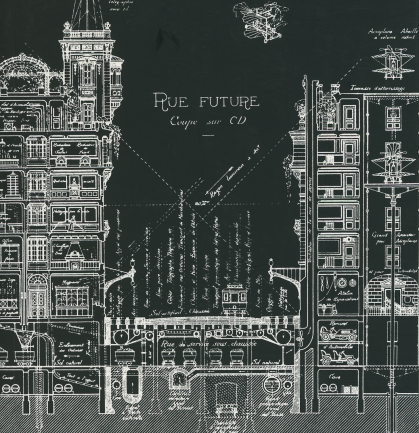

Etudes sur l'architecture et les transformations de Paris

par Eugène Hénard, préface de Jean-Louis Cohen

Rassemblées en huit fascicules publiés de 1903 à 1909, les Études sur les transformations de Paris d’Eugène Hénard constituent un épisode crucial de l’histoire à la fois mondiale et parisienne de l’urbanisme. Architecte municipal, il formule un ensemble de propositions pour moderniser la voirie parisienne, pour étendre le réseau des espaces libres et pour anticiper les développements de la ville. Déployant une étonnante ingéniosité pour introduire l’hygiène et accélérer les flux de déplacement dans la capitale, il théorise notamment le boulevard à redans et le carrefour à giration. Imaginant la forme des villes de l’avenir, en écho aux romans d’anticipation de H. G. Wells, ce visionnaire est aussi réceptif aux nouvelles techniques qu’attentif à la préservation du Paris historique. Composé et introduit par Jean-Louis Cohen, ce recueil propose également de nombreux écrits introuvables d’Hénard : son commentaire méconnu sur la construction de la galerie des Machines, dont il suit le chantier pour la Ville de Paris, ses vibrants plaidoyers en faveur de l’Exposition universelle de 1900, dont il conçoit le plan, ses communications lors des premières conférences internationales sur l’urbanisme, ses réflexions sur l’extension de Paris, sur les perspectives monumentales et plus généralement l’embellissement des villes, sans omettre son célèbre texte sur « Les villes de l’avenir », dont les illustrations feront le tour du monde.

Les gratte-ciel oubliés de la cité de la Muette

Les gratte-ciel oubliés de la cité de la Muette 1931-1976

A Drancy, les cinq tours de la cité de la Muette ont joué un rôle majeur, entre histoire et architecture. Construits au début des années 1930, ces édifices de quatorze étages sont alors des symboles de modernité: ce sont les premiers gratte-ciel de la région parisienne.

Pendant la guerre, c’est le camp d’internement de Drancy qui s’installe à leurs pieds et leur histoire se lie alors étroitement à celle du camp. De juillet 1942 à août 1944, 63000 juifs sur les 75000 déportés de France partent de Drancy, essentiellement vers Auschwitz-Birkenau.

Cet ouvrage s’attache aux destins individuels de ceux qui ont conçu les gratte-ciel, mais aussi aux prisonniers qui les ont dessinés et décrits, contribuant ainsi à en fixer l’image. Occupées par les gendarmes, mal entretenues, les tours sont détruites en 1976 alors qu’on inaugure à Drancy le Mémorial national des Déportés de France, monument commémoratif de Shelomo Selinger.

Haut lieu de la mémoire nationale, la cité de la Muette est classée monument historique le 25 mai 2001 comme réalisation architecturale et urbanistique majeure du XXe siècle et pour son utilisation durant la Seconde Guerre mondiale d’abord comme camp d’internement, puis comme camp de regroupement avant la déportation.

2002 Genèse d'une loi sur les musées

Cet ouvrage sur la genèse de la loi sur les musées s’inscrit dans l’histoire récente. Il a fallu en effet attendre 2002 pour qu’une loi nouvelle vienne remplacer le dispositif provisoire conçu en 1945.

Les registres juridiques sur lesquels se pense le musée sous le double rapport du statut de ses collections et de sa structure institutionnelle englobent les notions telles que la propriété publique, le service public, les outils de police administrative, le ressort du contrat, etc. La mobilisation de ces différents registres éclaire les relations complexes qu’on observe entre les acteurs: l’État, les collectivités territoriales, les corps professionnels.

La loi de 2002 porte cette ambition d’une grande loi – la chose est entendue dans les discours publics – comme s’étaient annoncés le droit des monuments historiques ou encore celui des archives. Cet ample matériau est analysé dans le temps de la gestation de la loi et celui de sa concrétisation en 2002, dans le sillage des travaux déjà menés sur la genèse des lois.

Mais ce texte de la loi de 2002 porte aussi un héritage. Il y a un passé dans le présent de cette loi, conçue dans les pas de la loi de 1913. Empruntant une même méthode, parfois de mêmes règles reproduites à l’identique, la loi de 2002 n’en déploie pas moins certaines singularités précisément marquées par le moment de la décentralisation. Comme dans les autres ouvrages Mémoloi, la question du droit des musées a enfin été abordée sous une perspective comparative et internationale.

L'Art déco France - Amérique du Nord

Avec l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, l’Art déco séduit le monde. De New York à Paris, la presse célèbre cet événement qui impose durablement ce style universel.

Traversant l’Atlantique à bord de fastueux paquebots tels Île-de-France et Normandie, des grands décorateurs français comme Jacques-Émile Ruhlmann, Jules Leleu, André Mare, Jean Dunand et Pierre Chareau exposent dans les grands magasins, de New York à Philadelphie. Du Mexique au Canada, cet engouement est porté par des architectes nord-américains formés à l’École nationale des beaux-arts de Paris dès le début du xxe siècle, puis à l’Art Training Center de Meudon et à la Fontainebleau School of Fine Arts, deux écoles d’art fondées au lendemain d’une Première Guerre mondiale qui a renforcé les liens entre les deux continents.

L’Amérique de Raymond Hood et de Wallace K. Harrison, auteurs du Rockefeller Center, adopte les architectes et artistes français Léon Arnal, Edgar Brandt, Jacques Carlu, Paul Cret, Alfred Janniot… Les recherches inédites de cet ouvrage dévoilent une émulation réciproque qui s’illustre aussi bien dans l’architecture et l’ornementation des gratte-ciel que dans le cinéma, la mode, la presse, le sport et l’art de vivre. Le nouveau style est porté par des figures telles que Paul Iribe et Cecil B. DeMille, Jean Patou et Paul Poiret, Lindbergh, Costes et Bellonte, Joséphine Baker ou Johnny Weissmuller.

Trente-sept textes et 350 illustrations permettent de découvrir les liens uniques qui unissent la France et l’Amérique, depuis la statue de la Liberté de Bartholdi jusqu’au Streamline qui succède à l’Art déco. Ce nouveau design aux lignes fluides et galbées surgit dans les années 1930 et sera la vedette de la New York World Fair de 1939, qui a pour thème « The World of Tomorrow ».

Sur route et sur rail - Archives départementales des Hauts-de-Seine

Sur route et sur rail – Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cet ouvrage est lié à une exposition des Archives départementales des Hauts-de-Seine.

Il revient sur l’origine du réseau routier, réellement structuré au XVIIIe siècle, puis sur l’essor du chemin de fer, le territoire des Hauts-de-Seine ayant été dès 1837 traversé par les premières lignes de train ouvertes au public.

Les communes du département ont ensuite connu un maillage très dense de lignes de tramway, tandis que les paysages ont été fortement marqués par le développement du réseau autoroutier, notamment dans les années 1970.

L’exposition s’achève sur le renouvellement des circulations (place du vélo, renaissance du tramway) et les grands projets du Département, dans un contexte désormais marqué par les enjeux du développement durable. Vous pourrez voir des plans, affiches, photographies, mais aussi des documents techniques, issus par exemple des versements des anciens services des Ponts-et-Chaussées.

Des objets complètent cette exposition ainsi que des prêts du musée du domaine départemental de Sceaux, des Archives départementales 78, des services communaux d’archives, du MUS de Suresnes.

La caricature et si c'etait sérieux

La caricature et si c’etait sérieux – Laurent Bihl

Mourir pour des dessins ? Ce danger semblait, jusqu’au 7 janvier 2015, réservé aux dictatures.

La France a certes connu la répression des images : lorsqu’en 1830 Honoré Daumier affronte la prison pour son irrévérence envers la monarchie, Charles Philipon le défend en croquant le roi Louis-Philippe aux bajoues déformées en poire grotesque. Avec la renaissance de Charlie Hebdo, en une couverture plébiscitée par les Français, vilipendée dans certains pays musulmans et censurée aux Etats-Unis, une étape a été franchie : la caricature est réaffirmée comme bastion avancé de la liberté d’expression. Encore faut-il comprendre quelles transgressions sont permises en démocratie, quelles autres ne le sont pas, et pourquoi.

Cet ouvrage illustré, rédigé par des spécialistes reconnus, offre à tous des clés pour décrypter la caricature. Quelle est sa place dans la République ? Quel a été son rapport avec les pouvoirs et les religions ? Pourquoi un tel raidissement actuel sur le fait religieux ? Comment distinguer l’intention humoristique de la propagande haineuse, voire raciste ? Puisque décrypter le dessin de presse est devenu une question de vie ou de mort, il est grand temps de nous y atteler.