Worth, inventer la haute couture

Sous la direction de Sophie Grossiord, Marine Kisiel et Raphaële Martin-Pigalle

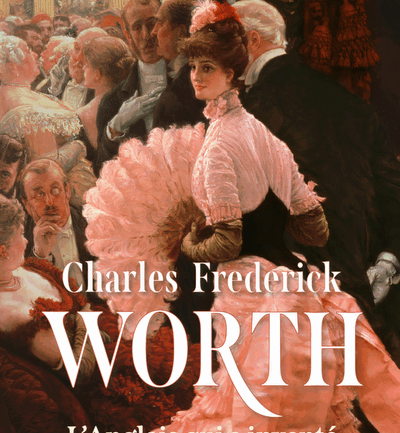

Consacré au couturier Charles Frederick Worth (1825-1895) et à la maison qu’il a fondée, cet ouvrage en retrace la chronologie sur quatre générations, de 1858 à 1954.

Une vaste fresque qui se déploie au fil d’une riche iconographie et de textes scientifiques décrivant un tournant majeur dans l’histoire de la mode de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : l’invention

de la haute couture. Du Second Empire aux Années folles, une page d’histoire s’écrit : la mise en place de la figure du grand couturier et de techniques de création et de commercialisation nouvelles, fondatrices du fonctionnement actuel de la mode. Ce livre de

référence témoigne de savoir-faire d’exception mis au service d’une créativité éblouissante

Un ouvrage de référence, qui témoigne d’un monde naissant mêlant créativité et savoir-faire d’exception.

Worth : inventer la haute couture

Hors-série de Connaissance des Arts consacré à l’exposition temporaire du Petit Palais

Le Palais Galliera s’associe au Petit Palais pour présenter la première rétrospective parisienne consacrée à la maison Worth, fondée en 1858 à Paris par le « prince de la couture » d’origine anglaise, Charles Frederick Worth. Du Second Empire aux Années folles, ce hors-série retrace l’histoire de cette maison, qui au fil de 4 générations, créa d’extraordinaires toilettes pour habiller l’aristocratie européenne, de célèbres actrices ou encore des Américaines fortunées, et contribua à inventer les codes de la haute couture, comme la saisonnalité des collections, les défilés, et la figure du grand couturier.

La maison Worth. 1858-1954 : naissance de la Haute Couture

Chantal Trubert-Tollu, Francoise Tétart-Vittu, Jean-Marie Martin-Hattemberg, Fabrice Olivieri

« Il a inventé la couture et le couturier, l’artiste, tels qu’on les connait aujourd’hui encore. Statuts, structures, concepts. Tout nous vient de Charles Frederick Worth disait Christian Lacroix. Arrivé à Paris en 1846, à l’âge de 20 ans avec quelques francs en poche, Charles Frederick Worth crée la maison de couture la plus prestigieuse et innovante du siècle, quarte générations de Worth s’y succèdent de 1858 à 1954. Il invente le style XIXè siècle, séduisant une riche clientèle internationale. Reconnu comme « le père de la haute couture », il est le premier créateur à faire rayonner sa mode et son nom de par le monde.

Mille milliards de rubans

Voici le livre de Loïc Prigent que tout le monde attendait : son histoire de la mode. Dans ce récit savant, personnel et aussi irrésistible que l’achat d’un vêtement superflu et donc indispensable, il dévoile la couture, du XIXe siècle à l’ouverture de la première boutique de Gabrielle Chanel en 1913. Des premiers grands couturiers (Worth) et des premières acheteuses stars (l’impératrice Eugénie) à l’industrie qui s’en mêle et aux débuts de la commercialisation de masse, nous découvrons les dessus et les dessous de cette folie française.

Tout de suite, cette industrie du paraître s’est insérée dans l’histoire générale. Le luxe ne s’est-il pas fondé sur les usines de Manchester où l’on traitait le coton récolté par les esclaves d’Amérique ? La technique n’est pas pour rien dans la création, le papier-monnaie n’est jamais loin du chiffon.

« Comment la mode est-elle devenue la mode ? Comment le système s’est-il mis en place ? Qui a mis au point les machines, les prospectus, les vitrines, la frivolité comme modèle économique ? » Avec sa verve et sa fantaisie virevoltantes, Loïc Prigent nous instruit, nous fait sourire, nous enchante.

Charles Frederick Worth : l'anglais qui a inventé la haute couture

Dans les années 1860-90 tout le monde connaissait Worth. Il figurait dans les livres de Zola, Dickens, Henry James. Il est même dans le premier dictionnaire Larousse de 1865.

Ces portraits n’étaient pas toujours flatteurs: soit, Dickens admirait l’Anglais qui avait conquis Paris, et James décrivait des New Yorkaises addictes des créations de Worth, mais Zola (et Larousse) trouvaient pervers la présence d’un homme, anglais en plus, dans ce monde traditionnellement féminin.

Le succès de cet Anglais provincial, qui a débuté comme garçon apprenti chez un marchand de tissus à Londres, a été spectaculaire. Et il doit beaucoup à la rencontre avec une jeune Auvergnate, elle-même ancienne apprenti, à Paris dans les années 1840. Devenue d’abord sa muse, puis son mannequin et puis sa chef de marketing, Marie Vernet, future épouse Worth, a souvent été sous-estimée.

Dans les notices nécrologiques de Charles (dont la famille possède une immense archive) parues dans tous les journaux du monde occidental, Marie est juste « femme de… », celle qui donne aux bonnes oeuvres. J’essaie donc de rétablir sa réputation auprès de Charles, et de raconter

l’histoire complète de leur incroyable success story à deux : les apprentis qui triomphent dans un monde de snobs parisiens, qui vont dicter aux femmes membres de toutes les familles royales et impériales d’Europe, aux épouses, filles et maîtresses des industriels américains, ce qu’elles vont porter – et quelles sommes inimaginables elle vont payer pour le privilège.

Ensemble Charles et Marie ont créé tout ce que l’on connaît aujourd’hui comme la haute couture: les défilés, les labels, le styliste comme génie créatif, les femmes persuadées à porter des costumes magnifiques mais souvent absurdes…

Tout cela dans son context social – les petites mains, ces couturières mal payées qui fabriquaient les robes, l’argent facile du Second Empire, les bouleversements de 1870-71, et la renouveau de la Belle Epoque.

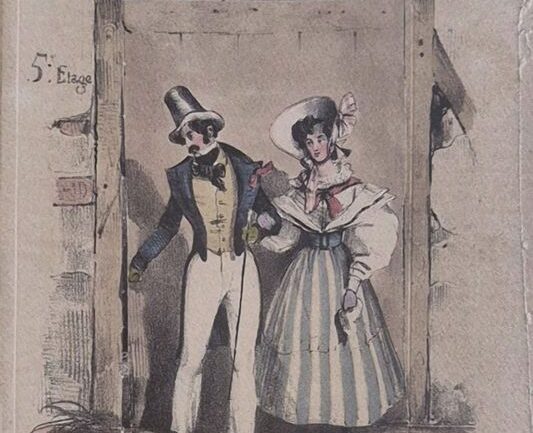

Elle coud, elle court, la grisette

Catalogue de l’exposition qui s’est tenue du 14 octobre 2011 au 15 janvier 2012 à la Maison de Balzac.

Ouvrière parisienne de condition modeste, souvent associée à la vie de bohème et estudiantine, la grisette devient un personnage de vaudeville chanté et croqué par les dessinateurs, omniprésent dans la première moitié du XIXe siècle.

À travers les nombreuses représentations de cette figure populaire et romanesque, le lecteur est amené à découvrir ces femmes, leur travail, leur trajectoire, les fantasmes qu’elles suscitent et les valeurs qu’elles incarnent dans la société au temps de Balzac.

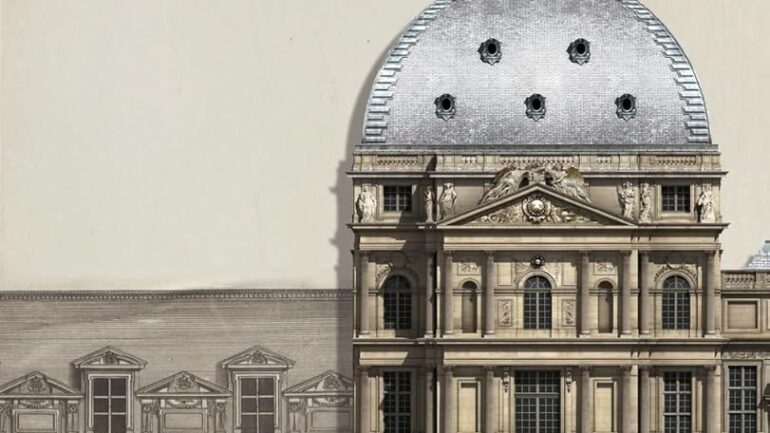

Le Palais des Tuileries

Résidence d’agrément, lieu de vie des souverains et siège du pouvoir, le palais des Tuileries accompagne l’histoire de France de sa silhouette devenue composite au fil des siècles. Entrepris par Catherine de Médicis, le palais des Tuileries est poursuivi et agrandi par Henri IV. Louis XIV en fait un séjour habitable pour la famille royale et la cour tout entière. Haut lieu de l’Ancien Régime, il est le théâtre de sa chute le 10 août 1792. Mis à sac, le palais retrouve sa splendeur sous l’Empire. Napoléon III y effectue à son tour des travaux titanesques et réalise enfin le grand projet d’unification avec le Louvre. Pris dans les tourmentes de la Commune, les Tuileries sont ravagées par un incendie tragique en 1871. Leurs vestiges calcinés, fantôme du palais au coeur de Paris, ne sont abattus que douze ans plus tard au terme de combats politiques acharnés. Chaque époque est marquée par l’intervention des architectes les plus talentueux : Philibert Delorme, Jean Bullant, Baptiste Androuet du Cerceau, Louis Le Vau, Jacques-Germain Soufflot et Ange-Jacques Gabriel, Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine, Hector Lefuel… tous oeuvrent à la construction, à la transformation et à l’agrandissement du palais, repensant en profondeur la logique du projet pour le compte de leurs prestigieux commanditaires. Grâce à une description et une analyse architecturale du bâtiment au cours des siècles, Guillaume Fonkenell signe avec Le Palais des Tuileries un ouvrage de référence, faisant le point sur les dernières recherches. Le recours à la technologie 3D donne à voir le palais aujourd’hui entièrement disparu grâce à des restitutions virtuelles exceptionnelles, offrant ainsi au lecteur une appréhension renouvelée de ce lieu mythique.

Histoire des modes et du vêtement : du Moyen âge au XXIe siècle

Sous la direction de Denis Bruna et Chloé Demey

C’est une histoire radicalement neuve, ouverte et transversale que présente cet ambitieux ouvrage en abordant non pas la mode mais les modes dans leur extraordinaire diversité. S’attachant au contexte historique, économique, sociologique et culturel, cette histoire des modes de 1330 aux années 2000 prend en compte les usages, les modes de vie, les matériaux et les savoir-faire. Loin de se limiter à l’histoire formelle du costume des élites – des cours aristocratiques jusqu’aux podiums de la haute couture -, les auteurs ont choisi d’étudier aussi les vêtements des classes moyennes et populaires, des hommes et des enfants, des contre-cultures et des anti-modes. De la poulaine à la tennis, du coffre médiéval au dressing contemporain, des bragards aux punks en passant par la mode à la girafe, cette somme explore sur plus de 600 ans la vie des vêtements, mais aussi les soins du corps et les accessoires qui participent à la construction des apparences. Ce livre de référence de 500 pages et 450 illustrations propose un parcours rythmé de trouvailles insolites et fascinantes.

Catalogage d'un fonds relatif à la parfumerie

Grâce au don de Fabrice Olivieri, biographe de Charles Frederick Worth et contributeur scientifique de l’exposition temporaire Chez Worth, aux origines de la haute couture le centre de documentation a pu acquérir un ensemble d’ouvrages sur la parfumerie.

Par Josette Gontier et Jean-Claude Ellena

Ce livre est construit comme une promenade olfactive, comme un parfum. A vous de le parcourir, de le découvrir, de le dénuder. Vous apprendrez que la naissance des parfums remonte à l’histoire de la Mésopotamie et de l’Egypte, que le monde Musulman a introduit l’art des parfums au Moyen Age, que la chimie est présente dans les parfums depuis le XIXe siècle et que les chimistes sont, aujourd’hui, botanistes et parcourent le monde avec des seringues, pour capturer des odeurs inédites, que les compositeurs de parfums pour créer empruntent : la syntaxe à l’écriture, le rythme à la musique, la forme à la sculpture et manient les rapports d’odeurs comme des rapports de couleurs. En contrepoint d’un propos actuel, les illustrations explorent notre mémoire.

Par Marylène Delbourg-Delphis

Raconter l’histoire de la parfumerie est ici, raconter des histoires d’amour là, des histoires de voyage. Cela ressemble à un almanach des us et coutumes et, consignant les désirs, à un agenda des états d’âme d’une société, un agenda à tout sourire. Le parfum a peut-être ceci de commun avec nos amours que découvert par hasard, dans une boutique, chez des amis, il est toujours ce que l’on cherchait mais sans le savoir. Pour la première fois, une historienne se penche sur cette célèbre industrie, la parfumerie française moderne et, à travers elle, dépeint par touches légères et subtiles notre société depuis la fin du XIXe siècle.

Par Rebecca Veuillet-Gallot

Comment choisir un parfum ? Existe-t-il des parfums de blonde ou de brune, d’homme et de femme, d’hiver et d’été, du jour ou du soir ? Ce guide vous entraîne dans l’univers fabuleux, fragile et impalpable de plus de deux cents parfums prestigieux. En découvrant l’histoire et la composition de ces merveilleuses créations, réparties en sept grandes familles, des Floraux aux Chyprés, des Ambrés aux Boisés, apprenez à mieux cerner vos goûts et à apprécier d’autres fragrances issues des mêmes notes… Un guide exceptionnel et précieux, illustré de près de trois cent cinquante photographies, pour un voyage passionnant, évocateur et poétique dans le monde du parfum.

Par Chantal Jaquet

Découvrir la noblesse de l’odorat, tel est le but de ce livre, qui fait d’un sens négligé un objet de réflexion à part entière. Chantal Jaquet remet en cause les préjugés sur l’odorat comme sa prétendue faiblesse, son caractère primitif ou immoral et met au jour la manière dont l’esprit nous vient aussi du nez. Le rôle décisif des odeurs dans la constitution de la mémoire et de l’affectivité ainsi que dans la construction de l’identité et de l’altérité est rappelé. Cette réhabilitation de l’odorat vise la promotion d’un véritable art olfactif qui dépasse le simple usage cosmétique des parfums et substitue le « sentir beau » au « sentir bon ». L’élaboration d’une esthétique olfactive repose sur la recherche des expressions artistiques de l’odeur, aussi bien dans la littérature de Huysmans, Balzac et Proust, que dans la musique de Debussy, la peinture de Gauguin ou la sculpture de Rodin. Elle s’appuie également sur les tentatives historiques de création pure de parfums ou les installations dans l’art contemporain

Par Annick Le Guérer

Si le parfum m’était conté… raconte l’aventure des grands créateurs qui ont joué un rôle décisif dans le domaine de la parfumerie : Houbigant, Pivert, Lubin, Poiret, Guerlain, Chanel, Dior, Hermès… Ce livre raconte également la naissance et l’évolution de l’Osmothèque de Versailles, conservatoire international des parfums unique au monde. Plus encore qu’une caverne d’Ali Baba où l’on découvre des trésors disparus, c’est une banque de données olfactives sans équivalent, née de la nécessité de conserver les formules et de fournir un outil indispensable pour appréhender le monde des fragrances. Elle a pour vocation non seulement de recenser et rassembler les senteurs existantes ou à venir mais aussi de retrouver la trace des grands classiques oubliés et de les faire renaître. Si le parfum m’était conté… est destiné au grand public et aux amoureux du parfum, mais aussi aux professionnels qui veulent comprendre les antécédents de la parfumerie et s’imprégner de la tradition française. On peut y sentir Parfum Royal, un parfum utilisé dans la Rome antique, mais également les compositions des plus grands créateurs.

Par Maïté Turonnet

La magie du parfum et sa puissance d’évocation sont un fait extraordinaire d’intimité publique. Quand on se met à travailler sur un parfum, on entre d’abord dans une dimension habitée par la notion de souvenir et un flot de réminiscences quasi intactes reviennent à l’esprit avec une surprenante acuité. Même s’il est devenu une industrie de géants, le parfum restera toujours un territoire de contradictions et de surprises pour le plus grand plaisir de millions d’individualités.

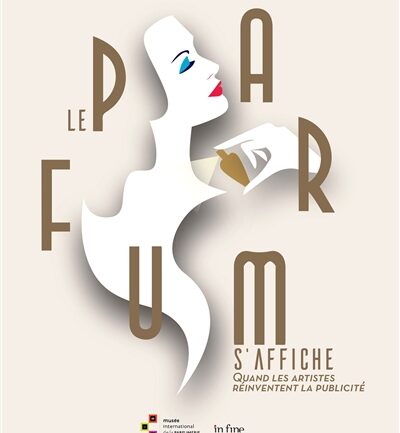

Par le musée international de la parfumerie de Grasse

Le Musée International de la Parfumerie organise durant l’été 2023 une exposition consacrée au processus de création des marques, présentant l’évolution des codes visuels des campagnes publicitaires des maisons de parfumerie sur plus d’un siècle. Au tournant du xxe siècle, élaborer l’image d’un parfum relève des plus grands illustrateurs qui exposent leurs créations hautes en couleur dans les rues. Jules Chéret, Alfons Mucha puis Leonetto Cappiello mettent ainsi leur talent au service des parfumeurs les plus renommés. Plus tardivement, avec l’évolution des techniques d’impression puis audiovisuelles, les images photographiques d’Helmut Newton, Herb Ritts ou Jean-Paul Goude, puis cinématographiques avec Jean- Pierre Jeunet, Sofia Coppola ou Martin Scorsese deviennent la norme jusqu’à ce que les réseaux sociaux ne s’approprient ces codes et les fassent évoluer. Cet ouvrage est l’occasion de présenter la riche collection d’affiches, de publicités, de flacons, de cartes parfumées, objets publicitaires ou d’imprimerie du Musée International de la Parfumerie dans leur contexte historique et stylistique.