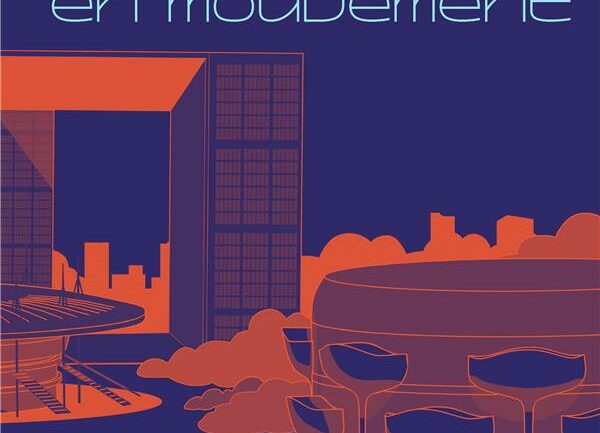

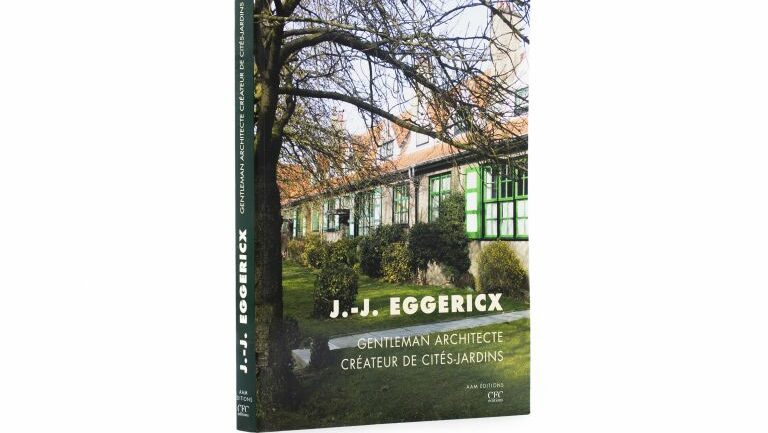

Réfugié en Angleterre pendant la Grande Guerre, Eggericx visite et analyse Letchworth, la première cité-jardin construite d’après les idées du théoricien Ebenezer Howard. Son exil britannique et son travail comme ingénieur dans une usine aéronautique, ont métamorphosé le jeune architecte. De retour à Bruxelles en 1919, le plus british des architectes belges va se consacrer aux rapports intimes qui lient l’architecture et la nature. Non seulement dans ses cités-jardins, mais aussi dans ses autres constructions, maisons, centres de santé – notamment à Bredene –, immeubles à appartements, théâtres, bibliothèques… Son pavillon à l’exposition de Paris 1937 fut plébiscité par la critique de l’époque. Après la Seconde guerre mondiale, il sera l’urbaniste-conseil pour la reconstruction de la ville d’Ostende.

Il fut un temps proche de Victor Horta chez qui il a travaillé, et sera invité en 1928 par Henry van de Velde à enseigner à l’école de la Cambre, le Bauhaus bruxellois. Membre des Congrès internationaux d’architecture moderne, Eggericx, à l’encontre des architectes prônant un style international passe-partout, plaide pour l’intégration des édifices modernes dans leur milieu.