Trésors de banlieue

Le succès de l’édition 2019 de “Trésors de Banlieues“, manifestation proposée par l’Académie des Banlieues, n’est pas le fruit du hasard. Jamais il n’a été question, sous peine de tomber dans le ridicule, de vouloir rivaliser avec les expositions muséales et institutionnelles. Le contenu volontairement pluridisciplinaire, allant du tableau à l’objet usuel, situe notre propos dans un champ artistique et culturel à la fois mémoriel et actuel, s’articulant autour de la pluralité des souvenirs et des situations contemporaines révélées par des œuvres et des objets à même de faire basculer cette diversité, diversité des êtres et des imaginaires infinis, dans une totalité à résonnance universelle. Certainement, l’une des spécificités des banlieues et des villes périphériques est de concentrer une population venue des quatre coins de la planète, sommée d’assumer la nécessité d’un “vivre ensemble“ où le partage des mémoires et la conjonction des histoires individuelles nourrissent et enrichissent l’inconscient collectif. C’est dire combien le concept du Tout-monde d’Édouard Glissant trouve dans les banlieues un laboratoire de ce qui préfigure le monde métissé de demain !

Un monde porteur d’une couronne d’humanité bien loin des clichés qui caricaturent, dénaturent, avilissent une population fière de ses couleurs, de ses origines, de sa diversité culturelle. C’est à partir de cette richesse inestimable que nous avons réalisé la première et la seconde édition des Trésors de Banlieues. Chacun l’aura compris : notre exposition n’est pas une exposition de type “beaux-arts“. Certes, le visiteur y retrouvera quelques figures auxquelles nous restons fidèles et qui ont marqué l’édition de 2019, tels les peintres Boris Taslitzky, Blasco Mentor, Roger Somville, Michel Dupré…, artistes engagés dans l’accompagnement des luttes sociales et des mouvements pacifistes de leur temps. Mais, par l’élargissement de son corpus aux objets et par les interventions musicales et poétiques qui se feront entendre durant l’exposition, celle-ci revendique son caractère généraliste, essentiellement culturel. De haute tenue, les expressions artistiques illustrent le propos narratif de l’histoire à mille facettes des us et coutumes des populations des banlieues d’hier et d’aujourd’hui, préfigurant les mutations en cours et les visages qu’elles afficheront demain…

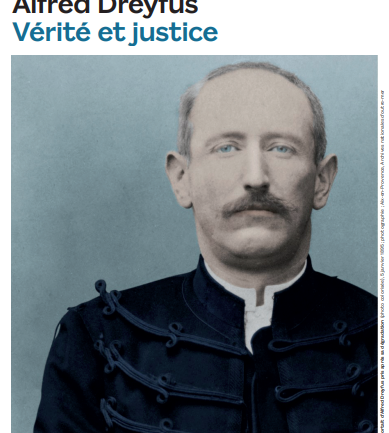

Alfred Dreyfus, Vérité et Justice

Près de vingt ans après sa première exposition consacrée à Alfred Dreyfus, le mahJ revient sur « l’Affaire » pour rappeler les grandes étapes de ce moment crucial de l’histoire de France, dont une des nombreuses conséquences fut la loi de séparation des Églises et de l’État. L’exposition révèle le combat acharné de Dreyfus pour faire éclater la vérité, corrigeant l’image d’un homme spectateur de la machination qui le conduisit à passer plus de quatre années à l’île du Diable et encore sept à lutter pour sa réhabilitation.

*Le MUS est partenaire du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Rassemblant près de 250 documents d’archives, photographies, extraits de films et une soixantaine d’œuvres d’art – de Jacques-Émile Blanche, Gustave Caillebotte, Eugène Carrière, Émile Gallé, Maximilien Luce, Camille Pissarro, Félix Vallotton ou Édouard Vuillard –, l’exposition raconte l’Affaire « avec » Dreyfus, en le replaçant au centre du propos. Cette approche nouvelle corrige l’image d’un Dreyfus effacé. Elle révèle un inlassable combattant de la vérité, auteur de multiples écrits, dont de nombreux inédits récemment sortis de l’oubli.

Alfred Dreyfus naît en 1859 dans une famille alsacienne marquée par la défaite de 1871 et l’annexion de l’Alsace-Moselle. Fervent patriote, polytechnicien, il mène une brillante carrière militaire qui sera brisée en 1894 : injustement accusé de haute trahison au profit de l’Allemagne, il est condamné par un conseil de guerre, dégradé et déporté en Guyane.

L’exposition démonte la machination ourdie par l’état-major et illustre le virulent antisémitisme qui s’exprime en cette fin de XIXe siècle. Grâce aux nombreuses œuvres présentées, elle replace l’Affaire dans la « Belle Époque », dont elle éclaire des aspects moins connus : la diversité des réactions juives, la « naissance » des intellectuels et la riposte à l’antisémitisme. L’affaire Dreyfus avait également révélé le rôle de l’Église catholique dans la manipulation de l’opinion publique et des institutions, renforçant ainsi les arguments en faveur de la séparation de l’Église et de l’État en 1905. Quant à Alfred Dreyfus, gracié en 1899, il est réhabilité en 1906, mais ne sera pas réintégré au grade auquel il aurait légitimement pu prétendre.

Cent-trente ans après son déclenchement, l’exposition permet d’appréhender l’actualité persistante de l’Affaire, dans un contexte de regain de l’antisémitisme, alors que l’innocence d’Alfred Dreyfus fait encore l’objet de polémiques complotistes.

Commissariat : Isabelle Cahn, conservatrice générale honoraire des peintures au musée d’Orsay et Philippe Oriol, directeur scientifique de la Maison Emile Zola-Musée Dreyfus.

Végétale

À travers les riches collections du musée et des archives municipales ainsi que des prêts – objets ethnographiques, peintures, photographies et arts graphiques -, l’exposition retrace l’évolution du rapport des Argenteuillais à la nature, depuis les coteaux viticoles et les cultures maraîchères jusqu’aux parcs, jardins partagés et décors végétaux du quotidien.

Elle met en lumière le rôle central du végétal dans l’histoire locale – tant comme ressource économique que comme marqueur social, culturel ou intime – et s’inscrit pleinement dans les orientations de la Ville en faveur d’un développement durable, du patrimoine vivant et de la sensibilisation aux enjeux écologiques contemporains.

En faisant dialoguer l’histoire, art et écologie, elle invite chacun à redécouvrir Argenteuil sous l’angle de ses racines végétales… et à penser la nature comme un bien commun à préserver et à transmettre.

Pour cette exposition temporaire, le MUS a prêté une botteleuse à asperges.

« ARGENTEUIL, Argentoligum, Argentorlum, Argentolium, mérite, à bien des égards, le titre de Ville que plusieurs Géographes lui donnent ; (…) Il est situé sur le bord de la rivière de Seine, à deux grandes lieues de Paris. Son territoire, qui est fort étendu, est bordé au nord d’une longue chaînes de montagnes fort élevées. Cette situation est très favorable à son vignoble, qui passe pour un des meilleurs des environs. (…) Les figues d’Argenteuil ont aussi beaucoup de réputation, ainsi que les lentilles et les asperges. »

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, tome I., 1779, p. 289